Vol.6

薬局薬剤師による緩和医療の実践を目指して

- [ 更新 ]

- 2013.08.02

小林篤史(こばやしあつし)八木・亀岡ブロック長 平成15年12月入社

第一薬科大学 薬学部出身

八木ゆう薬局にて、保険薬局の薬剤師として勤務しながら

緩和医療の専門知識を習得中。

在宅医療の新たな可能性に挑戦している。

平成25年6月21・22日、横浜市「パシフィコ横浜」で開催された「第18回日本緩和医療学会学術大会」において、ゆう薬局グループの薬剤師が表彰されました。患者さまの自分らしい生き方を応援する緩和医療に、地域の薬剤師として取り組む姿勢を紹介します。

自分らしい生き方を支える緩和医療

緩和医療とは、病気の苦痛を和らげ、生活の質を向上させる医療ケアのこと。治癒が難しい病気を抱える患者さまが、最期まで自分らしく生きられるように、医師や看護師、薬剤師、また介護職の方々など、多様な職種の方が手助けをします。

南丹・亀岡ブロック長である小林薬剤師(以下、小林)は、昨年から保険薬局での勤務と並行して、緩和医療にも携わってきました。実践を含めて学びを深め、2013年6月には「日本緩和医療学会」の学術大会において、自身の調査結果をポスターにまとめ発表。その結果、見事優秀ポスターとして表彰されました。

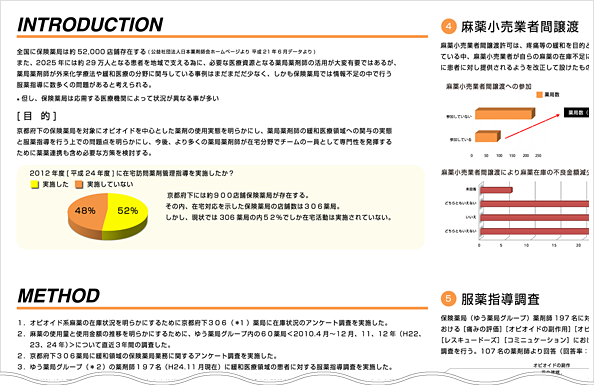

保険薬局の現状から今後の方策を探る

今回調査したのは、京都府の保険薬局における、オピオイドを中心とした医療用麻薬の使用状況。ゆう薬局グループを含め、在宅活動に取り組む京都府下306の保険薬局に対して、医療用麻薬の在庫や服薬指導に関するアンケートを行い、多くの回答を得ることができました。

「ゆう薬局グループは京都だけで60以上の店舗をもっているので、今回の調査では地域性が色濃くあらわれた情報を集めることができました。これほど地域に根差したグループ薬局というのは、全国的に見ても珍しいんです。また、『京都府薬剤師会』のご協力によってグループ以外の薬局にもアンケートを実施できたので、一企業に偏らないデータが採れたと思います。」

アンケート調査の結果から見えてきたのは、不良在庫の多さや無菌室の不足、服薬指導が十分に行われていないといった問題点でした。

しかし、これらのことは病院薬剤師と薬局薬剤師、あるいは保険薬局同士の「つながり」を強化することによって解決していけるというのが、今回の発表の結論。薬局間での在庫のやり取りや、無菌室を共同利用ができるように地域の体制を整えれば、急な患者さまにも迅速な対応することができるのです。また、緩和医療に関わる医師と連携をとり、病院薬剤師と情報共有することにより、服薬指導も改善されると指摘しています。

患者さまの人生に向き合う仕事

保険薬局の薬剤師である小林が緩和医療に取り組むようになったのは、「患者さま一人ひとりに向き合いたくなったから」だといいます。

「自分が患者さまの力になっているという実感がほしくて、専門性を身につければ何かが変わるかもしれないと思い、緩和医療の勉強をはじめたんです。痛みを抑えるための薬剤師として初めて対応したのは、歩くこともできず、呼吸するのさえ苦しいという方でした。けれど、しっかりヒアリングしながら薬剤の量を調整することで、腰を痛めたご高齢のお母さまに代わり、ひとりでお買い物に行くことができたんです。お亡くなりになった後、お母さまに『お医者さんと薬剤師さんと看護師の方が、あの子の支えだったと思います』といっていただきました。そのとき初めて、患者さまと向き合えたという実感をもてたんです。それ以来、患者さまが人生最期の希望を果たせるように、できる限りのことをさせていただきたいと思い多くの事を学ぶようになりました。」

これからは、自分の知識を増やすのはもちろんのこと、学んだことを後輩や学生にも伝えていきたいとのこと。緩和医療の分野でゆう薬局の薬剤師が活躍するようになるのも、そう遠い将来ではないかもしれません。

特定非営利活動法人

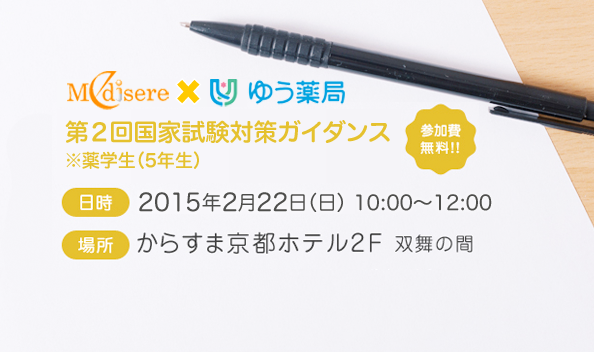

日本緩和医療学会

緩和医療の進歩と普及を目的として、1996年に設立された学会。1万人を超える会員が在籍している。年に一度、「日本緩和医療学会学術大会」を開催。